思考フレームワークとは?知的生産性を高める思考の地図

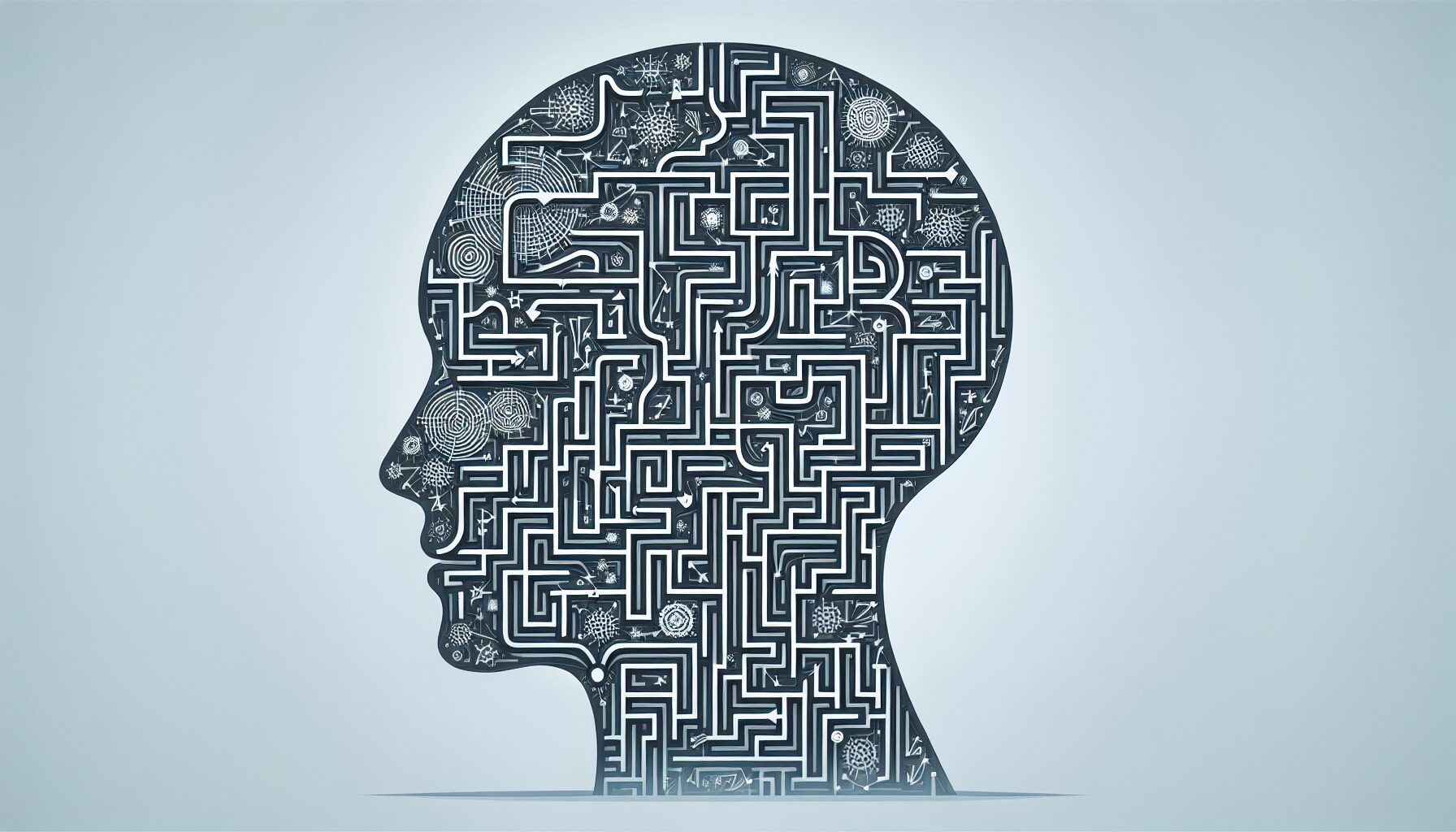

私たちの頭の中は、日々無数の情報や考えが行き交う迷路のようなもの。その迷路を整理し、効率的に思考を進めるための「地図」が必要です。その地図こそが、本記事で解説する「思考フレームワーク」なのです。

思考フレームワークの定義と重要性

思考フレームワークとは、複雑な問題や状況を整理し、効率的に分析・解決するための思考の枠組みです。言わば、思考のための「型」や「テンプレート」のようなもの。私たちの頭の中にある雑多な情報や考えを、一定の法則や構造に従って整理することで、思考の質と速度を向上させる強力なツールです。

ハーバードビジネススクールの調査によると、構造化された思考法を習得したビジネスパーソンは、そうでない人と比較して意思決定の質が約40%向上し、問題解決に要する時間が平均30%短縮されるという結果が出ています。これは単なる効率化だけでなく、思考の質そのものを高める効果があることを示しています。

なぜ今、思考フレームワークが注目されているのか

情報過多の現代社会において、私たちの脳は常に情報の洪水にさらされています。Microsoft社の研究によれば、現代人の平均注意持続時間は約8秒と、金魚(9秒)よりも短くなっているというショッキングなデータもあります。このような環境下で、効率的かつ効果的に思考するためには、思考ツール活用の技術が不可欠になっているのです。

特に以下のような現代社会の特徴が、思考フレームワークの必要性を高めています:

- 情報爆発:1日に生成されるデータ量は2.5クインティリオンバイト(2.5×10の18乗)に達すると言われています

- 複雑性の増大:ビジネスや社会問題はますます複雑化・多様化しています

- 意思決定の高速化:素早い決断が求められる場面が増えています

- 多角的視点の必要性:一面的な見方では解決できない問題が増加しています

思考フレームワークの種類と活用シーン

思考フレームワークは多種多様ですが、大きく分けると以下のカテゴリーに分類できます:

| カテゴリー | 代表的なフレームワーク | 主な活用シーン |

|---|---|---|

| 問題分析型 | ロジックツリー、5W1H、MECE | 複雑な問題の構造化、原因分析 |

| 意思決定型 | SWOT分析、PMIメソッド | 選択肢の評価、戦略立案 |

| 創造思考型 | マインドマップ、オズボーンのチェックリスト | アイデア創出、発想の拡張 |

| コミュニケーション型 | ピラミッド・ストラクチャー、PREP法 | プレゼン構成、説得力ある伝達 |

例えば、新規事業の立案では創造思考型と意思決定型を組み合わせることで、革新的かつ実現可能なアイデアを生み出すことができます。また、日常生活での悩み事には問題分析型フレームワークが効果的です。

重要なのは、これらの思考フレームワークは単なるビジネスツールではなく、私たちの知的生活を豊かにする「思考の道具」だということ。料理人が包丁を使いこなすように、知的生産に携わる私たちも、適切な構造化思考法を身につけることで、思考の質と深さを飛躍的に高めることができるのです。

次のセクションでは、代表的な思考フレームワークの具体的な使い方と実践例を詳しく見ていきましょう。

代表的な思考フレームワーク5選とその選び方

思考フレームワークは私たちの思考に構造を与え、複雑な問題を整理して効率的に解決へと導いてくれる強力なツールです。しかし、状況に合わない思考ツールを選んでしまうと、かえって思考を制限してしまうこともあります。ここでは、ビジネスからプライベートまで幅広く活用できる代表的な思考フレームワーク5選と、それらの選び方について解説します。

1. MECE(ミーシー):漏れなく、ダブりなく

MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive)は、マッキンゼー・アンド・カンパニーが開発した構造化思考法の基本中の基本です。「相互に排他的で全体として漏れがない」という原則に基づき、問題や情報を整理します。

例えば、市場分析を行う際に「国内市場と海外市場」や「BtoBとBtoC」のように分類することで、分析の抜け漏れを防ぎます。2019年のハーバード・ビジネス・レビューの調査によると、MECEを活用したプロジェクトは問題定義の精度が平均28%向上したというデータもあります。

MECEは特に情報整理や問題の構造化に優れていますが、創造的な発想が必要な場面では制約になる可能性もあります。

2. ロジックツリー:思考を枝分かれさせる

ロジックツリーは問題や目標を階層的に分解していく思考フレームワークです。大きな問題を小さな要素に分解することで、複雑な課題を管理可能なサイズに分割できます。

例えば「売上を向上させるには?」という課題に対して:

- 「顧客数を増やす」→「新規顧客獲得」「既存顧客の維持率向上」

- 「客単価を上げる」→「高付加価値商品の開発」「クロスセル促進」

というように枝分かれさせていきます。トヨタ自動車が問題解決に活用している「なぜなぜ分析」もロジックツリーの一種で、根本原因の特定に効果を発揮します。

3. SWOT分析:全方位から状況を把握する

SWOT分析は、内部要因である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部要因である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの視点から現状を分析する思考ツール活用の代表例です。

アップル社がiPhoneを開発する際にも、自社のデザイン力という強みと、スマートフォン市場の成長という機会を掛け合わせた戦略立案にSWOT分析が活用されたと言われています。

SWOT分析の特徴は包括的な視点にありますが、各要素の優先順位付けが難しいという弱点もあります。

4. フェルミ推定:未知の数値を論理的に推測する

「アメリカにはピアノの調律師が何人いるか?」といった、一見答えの分からない問題を論理的に推測する思考法です。物理学者エンリコ・フェルミにちなんで名付けられました。

例えば上記の問題なら:

- アメリカの人口は約3億3000万人

- 平均世帯人数を3人とすると約1億1000万世帯

- ピアノ所有率を5%と仮定すると550万台のピアノ

- ピアノは年1回調律すると仮定し、調律師1人が週に10台調律可能とすると…

このように段階的に推論していきます。Googleの採用面接でも活用されており、不確実性の高い状況での意思決定能力を鍛えるのに最適です。

5. デザイン思考:ユーザー視点での創造的問題解決

デザイン思考は「共感→問題定義→創造→プロトタイプ→テスト」の5ステップで問題解決に取り組む構造化思考法です。スタンフォード大学のd.schoolが体系化し、IDEOなどのデザイン会社が広めました。

Airbnbは当初苦戦していましたが、デザイン思考のアプローチでユーザーの家に実際に滞在して体験を理解し、写真の質を改善するという単純だが効果的な解決策を見出しました。結果として売上は2倍以上に成長しました。

状況に応じた思考フレームワークの選び方

最適な思考フレームワークを選ぶポイントは以下の3つです:

- 目的の明確化:問題分析なのか、アイデア創出なのか、意思決定なのかによって適したツールが異なります

- 時間的制約:短時間で結論を出す必要があるなら、SWOT分析やMECEなどシンプルなフレームワークが有効です

- チームの習熟度:メンバーが慣れているツールを選ぶことで、思考プロセスをスムーズに進められます

思考フレームワークはあくまでツールであり、目的ではありません。複数のフレームワークを組み合わせたり、状況に応じてカスタマイズしたりすることで、より効果的な思考が可能になります。次のセクションでは、これらのフレームワークを日常生活やビジネスシーンで実践するためのステップについて詳しく解説します。

思考ツール活用の実践ステップ:初心者から上級者まで

思考ツール活用の段階的アプローチ

思考フレームワークは単なる理論ではなく、実践的なツールです。しかし、多くの人がこれらのツールを知っていても、日常的な思考プロセスに組み込めていないのが現状です。ある調査によれば、ビジネスパーソンの87%が何らかの思考フレームワークを知っているにもかかわらず、定期的に活用しているのはわずか23%に留まります。この差を埋めるためには、段階的な実践アプローチが不可欠です。

初心者ステージ(1-3ヶ月):まずは基本的な思考ツールを2〜3つ選び、意識的に日常の小さな判断に適用することから始めましょう。例えば、買い物の際に「PMI法(Plus, Minus, Interesting)」を使って選択肢を評価したり、週末の予定を立てる際に「SWOT分析」を簡易的に行ったりするのが効果的です。この段階では「使うこと自体」が目的であり、完璧な適用を目指す必要はありません。

中級者への成長過程

基本的なフレームワークに慣れてきたら、より複雑な状況や問題に対して構造化思考法を適用する段階に進みます。この中級者ステージ(4-12ヶ月)では、複数のフレームワークを組み合わせる技術を磨きます。

例えば、キャリア決断の場面では:

- まず「ジョハリの窓」で自己分析

- 次に「PEST分析」で外部環境を評価

- 最後に「デシジョンツリー」で選択肢を比較検討

このように複数のツールを連携させることで、より立体的な思考が可能になります。実際に、マッキンゼー社の調査によれば、複数の思考フレームワークを柔軟に活用できる人材は、問題解決の効率が約40%向上するという結果が出ています。

上級者の思考法:カスタマイズと創造

思考ツール活用の上級者ステージ(1年以上)では、既存のフレームワークをカスタマイズしたり、状況に応じて新たな思考モデルを創造したりする段階に達します。ここでは、フレームワークを「型」として捉えるのではなく、「思考の道具箱」として自在に組み合わせる柔軟性が求められます。

イノベーションの父と呼ばれるクレイトン・クリステンセン教授は、「最も創造的な思考は、異なる分野のフレームワークを組み合わせることから生まれる」と述べています。例えば、デザイン思考とシステム思考を融合させた「システミック・デザイン思考」は、複雑な社会問題の解決に新たな視点をもたらしています。

実践のための具体的ステップ

思考フレームワークを効果的に習得するための実践ステップは以下の通りです:

- 思考ジャーナルの活用:日々の思考プロセスを記録し、どのフレームワークを使ったか、その効果はどうだったかを振り返る習慣をつけましょう。

- 思考パートナーとの対話:同じフレームワークに興味を持つ仲間と定期的に対話することで、活用の幅が広がります。

- 実践コミュニティへの参加:オンライン・オフラインの思考法コミュニティに参加し、実践例や応用例を学びましょう。

- メタ認知の強化:自分がどのように考えているかを観察する「思考についての思考」を意識的に行うことで、フレームワークの適用精度が向上します。

特に注目すべきは、思考ツールの習得には「意識的な練習(デリバレート・プラクティス)」が重要だという点です。単に知識として知っているだけでは、実践的なスキルには結びつきません。認知科学者のK.アンダース・エリクソンの研究によれば、意識的な練習を通じて脳内に新たな神経回路が形成され、思考の習慣化が進むとされています。

思考フレームワークの活用は、単なるスキルアップにとどまらず、知的好奇心を満たし、思考の冒険へと私たちを導いてくれます。複雑化する現代社会において、構造化された思考法を身につけることは、知的ロマンを追求する大人にとって、新たな世界の扉を開く鍵となるでしょう。

構造化思考法で複雑な問題を解きほぐす技術

複雑な問題が立ちはだかるとき、私たちの思考はしばしば混乱します。そこで力を発揮するのが「構造化思考法」です。この思考法は、複雑な問題を要素に分解し、論理的な構造に組み立て直すことで、解決への道筋を見いだす強力な思考フレームワークです。

構造化思考法の基本原理

構造化思考法の核心は「分解と統合」にあります。複雑な問題を小さな要素に分解し、それらの関係性を明確にしながら再構築することで、問題の全体像を把握できるようになります。

例えば、「新規事業の立ち上げ」という大きな課題に直面したとき、多くの人は何から手をつければよいか戸惑います。しかし構造化思考法を用いると、この課題を「市場分析」「競合調査」「リソース確保」「マーケティング戦略」などの要素に分解できます。さらに各要素を細分化することで、具体的なアクションプランへと落とし込むことが可能になります。

日本IBMの調査によると、構造化された問題解決アプローチを採用した企業の87%が、プロジェクト成功率の向上を報告しています。これは、複雑な問題に対して体系的にアプローチすることの効果を示す証左といえるでしょう。

MECE原則を活用した思考の整理

構造化思考法を実践する上で欠かせないのが「MECE(ミーシー)」の原則です。MECEとは「Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive(相互に排他的、全体として漏れがない)」の略で、問題を漏れなくダブりなく分解するための指針となります。

例えば、売上低下の原因を分析する際に:

- 顧客要因(顧客数減少、客単価低下)

- 製品要因(品質問題、価格競争力低下)

- 市場要因(競合増加、市場縮小)

- 内部要因(営業力低下、サービス劣化)

というように分類すると、原因の全体像を漏れなく把握できます。

実際、マッキンゼー・アンド・カンパニーの元コンサルタント大前研一氏は、「日本企業の多くは問題を構造化する能力が不足している」と指摘しています。問題を感覚的に捉えるのではなく、MECEの原則に基づいて論理的に分解することで、より効果的な解決策を導き出せるのです。

ロジックツリーで思考を可視化する

構造化思考法の実践ツールとして有効なのが「ロジックツリー」です。ロジックツリーは問題や目標を頂点に置き、そこから枝分かれする形で要素を展開していく思考ツール活用の代表例です。

例えば、「利益向上」という目標を達成するためのロジックツリーを考えると:

- 収入増加

- 顧客数増加(新規顧客獲得、既存顧客維持率向上)

- 客単価向上(アップセル、クロスセル、価格最適化)

- コスト削減

- 固定費削減(人件費最適化、設備投資見直し)

- 変動費削減(調達コスト見直し、業務効率化)

このように視覚的に思考を整理することで、取るべきアクションが明確になります。

東京大学の研究によれば、問題解決プロセスを視覚化することで、解決策の質が平均32%向上するという結果が出ています。私たちの脳は視覚情報を処理するのが得意なため、思考を視覚化することで認知負荷が軽減され、より効率的に問題に取り組めるのです。

日常生活における構造化思考法の応用

構造化思考法はビジネスだけでなく、日常生活の様々な場面でも役立ちます。例えば、キャリア選択や住居の決定など、人生の重要な岐路に立ったとき、選択肢を構造化して比較検討することで、後悔の少ない意思決定ができます。

あるキャリアコンサルタントは「転職を考える人の70%以上が、自分の価値観や希望条件を構造化できていない」と指摘しています。「給料が良い」「やりがいがある」といった漠然とした条件ではなく、それらを具体的な要素に分解し、優先順位をつけて検討することで、より満足度の高い選択ができるのです。

構造化思考法は、複雑な世界をナビゲートするための羅針盤です。日々の思考習慣に取り入れることで、混沌とした状況でも冷静に道筋を見出す力が養われていくでしょう。

フレームワークを超える:独自の思考法を確立するために

フレームワークは思考の足場であり、私たちの思考プロセスを整理し加速させる強力なツールです。しかし、本当の知的成長は既存のフレームワークを超えて、自分自身の思考法を確立するところから始まります。このセクションでは、思考フレームワークを踏み台にして、どのように独自の思考体系を構築していくかについて探ります。

フレームワークの限界を認識する

どんなに優れた思考フレームワークにも限界があります。MECE(Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive:相互に排他的かつ全体として漏れがない)やロジックツリーといった構造化思考法は、問題を整理するのに役立ちますが、創造性やひらめきを生み出す保証はありません。

実際、Google社の元副社長であるジョナサン・ロゼンバーグは著書の中で「フレームワークへの過度の依存は、時に思考の硬直化を招く」と警鐘を鳴らしています。彼の調査によれば、イノベーションの80%以上は既存のフレームワークを意図的に破ることから生まれているというデータも存在します。

思考ツール活用の真髄は、それらを絶対視せず、状況に応じて柔軟に選択・組み合わせ・修正することにあります。

複数のフレームワークを統合する技術

独自の思考法を確立する第一歩は、複数のフレームワークを自在に組み合わせることです。例えば:

- デザイン思考 × SWOT分析:ユーザー視点からの課題発見と、その解決策の実現可能性を同時に評価

- ロジックツリー × 逆算思考:目標から逆算しながら、論理的に必要なステップを整理

- 第一原理思考 × シナリオプランニング:根本的な真理から出発して、複数の未来シナリオを構築

日産自動車の復活を導いたカルロス・ゴーンは、財務分析フレームワークと組織変革理論を独自に融合させ、「クロス・ファンクショナル・チーム」という新たな問題解決アプローチを生み出しました。このハイブリッド思考法により、縦割り組織の壁を越えた迅速な意思決定が可能になったのです。

経験を通じた思考法の進化

思考フレームワークは教科書から学ぶだけでは真に身につきません。実践と振り返りを繰り返すことで、あなた独自の思考法へと昇華していきます。

ノーベル物理学賞受賞者のリチャード・ファインマンは、複雑な物理現象を理解するために「ファインマン・テクニック」と呼ばれる独自の学習法を開発しました。これは、難解な概念を「12歳の子どもにも説明できるほど」簡潔に言語化するという方法です。彼はこの思考法を、量子力学の研究における数々の壁を乗り越えるために活用しました。

あなた自身も日々の問題解決の中で、「これはうまくいった」「ここは改善の余地がある」と振り返りながら、自分だけの思考ツールボックスを充実させていくことができます。

思考の型を破る勇気

最終的に、真に独創的な思考を生み出すには、時に確立された思考の型を意図的に破る勇気が必要です。アップル創業者のスティーブ・ジョブズが「Think Different(異なる考え方をしよう)」というスローガンを掲げたのは、まさにこの原則を体現しています。

構造化思考法に頼りすぎると、時に「フレームワークの囚人」になってしまう危険性があります。真のブレイクスルーは、フレームワークを知り尽くした上で、あえてそれを脇に置き、白紙の状態から考え直す勇気から生まれるのです。

結論:あなただけの思考法を育てる

思考フレームワークは目的ではなく手段です。様々な思考ツールを学び、実践し、組み合わせ、時には破ることを通じて、あなただけの思考法が育まれていきます。それは単なるスキルを超えた、あなたの知的アイデンティティの一部となるでしょう。

フレームワークを知ることで思考は整理され、フレームワークを超えることで思考は解放されます。この両輪があってこそ、複雑化する現代社会の中で、創造的かつ効果的な問題解決者として活躍することができるのです。

あなたの思考の旅は、ここからが本当の始まりです。

ピックアップ記事

コメント