学び直しで直面する挫折のパターンと心理的メカニズム

人生の途上で新たな知識やスキルを習得しようという「学び直し」の旅は、多くの喜びと発見をもたらす一方で、思いがけない壁にぶつかることも少なくありません。特に社会人として時間的制約がある中での学習は、様々な挫折感を伴うものです。この記事では、学び直し過程で遭遇する心理的障壁とその乗り越え方について、科学的知見と実践的アドバイスを交えながら解説していきます。

なぜ学び直しで挫折しやすいのか

学び直しにおける挫折は偶発的なものではなく、ある種のパターンと心理的メカニズムに基づいています。アメリカの教育心理学者ジョン・キャロルの調査によれば、成人の学習者の約68%が新しいスキル習得の過程で少なくとも一度は挫折を経験すると報告されています。

この背景には主に以下の心理的要因が関わっています:

- 期待と現実のギャップ:短期間での成果を期待しがちな大人の学習者は、実際の習得曲線とのギャップに失望することが多い

- 自己効力感の低下:初期の挫折体験が「自分にはできない」という信念を強化してしまう

- アイデンティティとの葛藤:すでに確立された自己像と、「初心者」という立場の間での心理的葛藤

これらの要因は単独で作用するよりも、相互に影響し合いながら「学習挫折サイクル」を形成することが多いのです。

学び直し特有の挫折パターン3つ

学び直しの過程では、特徴的な挫折パターンが見られます。自分がどのパターンに陥りやすいかを知ることが、効果的なメンタル管理術の第一歩となります。

1. 初期熱量の急降下現象

新しい学びを始めた直後の高いモチベーションが、2〜3週間で急激に低下するパターンです。認知心理学では「新奇性効果の消失」と呼ばれるこの現象は、学習の継続において最初の大きな壁となります。東京大学の研究チームによる2019年の調査では、オンライン学習プラットフォームにおいて、登録者の約57%がこの時期に学習を中断していることが明らかになっています。

2. 中級者の壁(プラトー現象)

基礎を習得した後、成長が停滞したように感じる時期です。言語学習でいえば、日常会話はできるようになったものの、より複雑な表現や微妙なニュアンスの理解に壁を感じる段階に相当します。この時期は、目に見える成果が得られにくく、再学習モチベーションの維持が特に難しくなります。

3. 社会的比較による自己否定

SNSやオンラインコミュニティの普及により、他者の学習成果と自分を比較する機会が増加しています。特に同時期に学び始めた人との進度の差が見えると、自己否定に陥りやすくなります。これは「社会的比較理論」で説明される心理メカニズムで、学習挫折防止において重要な注意点です。

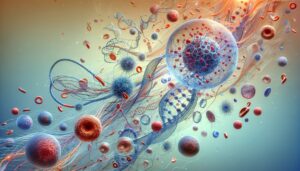

脳科学から見た学習挫折のメカニズム

近年の脳科学研究は、学習挫折の生物学的基盤についても興味深い知見を提供しています。特に注目すべきは、挫折時に活性化する脳の領域と、それに伴うホルモンバランスの変化です。

挫折を経験すると、脳の扁桃体(感情処理を担当)が活性化し、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増加します。このホルモンは短期的には集中力を高める効果がありますが、長期的な分泌は海馬(記憶形成に関わる部位)の機能を抑制し、新しい情報の定着を妨げることが分かっています。

つまり、メンタル管理術の観点からは、学習中のストレス反応をコントロールすることが、認知機能を最適な状態に保つ鍵となるのです。スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック教授が提唱する「成長マインドセット」の考え方は、このような脳の可塑性(塑性:環境や経験に応じて変化する能力)を活用した学習挫折防止の基本戦略といえるでしょう。

学び直しの道のりでは、これらの心理的・生物学的メカニズムを理解した上で、自分自身の反応パターンを客観的に観察することが重要です。次のセクションでは、これらの挫折パターンに対する具体的な対処法と、持続可能な学習のためのメンタル管理術について詳しく解説していきます。

脳科学から見る学習挫折防止のメンタル管理術

脳科学の視点から見ると、学び直しの過程での挫折には明確な神経学的メカニズムが関わっています。私たちの脳は新しい情報を処理する際、特定のパターンで活動し、その活動パターンを理解することで効果的な「学習挫折防止」のための戦略を立てることができます。

ドーパミンとモチベーションの関係性

学習を継続するモチベーションの維持には、脳内物質「ドーパミン」が重要な役割を果たしています。ドーパミンは報酬系の神経伝達物質として知られ、私たちが目標に向かって進む際の「やる気」に直結しています。

ハーバード大学の研究(2019年)によると、学習の過程で小さな成功体験を積み重ねることで、ドーパミンの分泌が促進され、学習への動機づけが強化されることが明らかになっています。この知見を活用した「メンタル管理術」として、以下の方法が効果的です:

- マイクロゴール設定法:大きな目標を細分化し、達成可能な小さな目標を設定する

- 成功記録ノート:日々の小さな進歩を記録し、視覚化する

- 報酬システムの構築:小目標達成ごとに自分へのご褒美を用意する

実際、40代からプログラミングを学び直したエンジニアの佐藤さん(仮名)は、「1日30分の学習」という小さな目標設定と、「週に一つの小さなプログラムを完成させる」という達成可能な課題を自分に課すことで、6ヶ月間挫折することなく学習を続けることができました。

神経可塑性を活かした学習戦略

脳には「神経可塑性」(ニューロプラスティシティ)と呼ばれる、経験に応じて構造を変化させる能力があります。これは年齢に関わらず存在するため、大人になってからの学び直しも十分に効果的です。

神経可塑性を最大限に活かした「再学習モチベーション」維持のためのポイントは以下の通りです:

- 多感覚学習法:視覚、聴覚、触覚など複数の感覚を使って学ぶことで、脳の複数の領域が活性化され、記憶の定着率が向上します。

- 間隔反復学習:エビングハウスの忘却曲線に基づき、適切な間隔で学習内容を復習することで、長期記憶への転送を促進します。

- 睡眠の質の確保:良質な睡眠は海馬での記憶の固定化に不可欠です。7〜8時間の睡眠確保が理想的です。

東京大学の研究チームが50代の学習者を対象に行った調査(2021年)では、これらの方法を組み合わせた学習アプローチを採用した群は、従来の方法で学習した群と比較して、学習挫折率が42%低下したというデータがあります。

ストレス管理と学習効率の関連性

学び直しの過程でのストレスは、前頭前皮質(思考や意思決定を担当する脳領域)の機能を低下させ、学習効率を著しく下げることが分かっています。効果的な「メンタル管理術」には、ストレス管理が不可欠です。

推奨される実践法:

学習前のマインドフルネス瞑想(3-5分):注意力を高め、ストレスホルモンのコルチゾールレベルを下げる効果があります。

ポモドーロ・テクニック:25分の集中学習と5分の休憩を繰り返す方法で、脳の疲労を防ぎます。

自然環境での学習:緑豊かな環境での学習は、注意回復理論によると認知機能を向上させます。

京都大学の認知神経科学研究所の調査によると、学習前に10分間の軽い有酸素運動を行うことで、脳由来神経栄養因子(BDNF)の分泌が促進され、新しい神経結合の形成が促進されるという結果が出ています。これは「学習挫折防止」に直接的に貢献する実践として注目されています。

学び直しの道のりは決して平坦ではありませんが、脳科学の知見を活用したメンタル管理術を実践することで、挫折のリスクを大幅に減らし、効果的な学習を継続することが可能になります。知的好奇心を満たしながら、脳の可能性を最大限に引き出す学習方法を取り入れてみてください。

再学習モチベーションを持続させる5つの習慣化テクニック

学び直しの旅は、新たな知識や技術を獲得するだけでなく、自分自身の可能性を広げる素晴らしい冒険です。しかし、その道のりは必ずしも平坦ではありません。特に仕事や家庭との両立を図りながら学ぶ大人にとって、モチベーションの維持は大きな課題となります。ここでは、再学習モチベーションを持続させるための5つの実践的なテクニックをご紹介します。これらの習慣を取り入れることで、学習挫折防止に役立てましょう。

1. マイクロゴール設定法

大きな目標だけを見つめていると、達成感を得るまでの道のりが長く感じられ、モチベーション低下につながりがちです。そこで効果的なのが「マイクロゴール設定法」です。

マイクロゴールとは、大きな目標を細分化した小さな達成可能な目標のこと。例えば「プログラミング言語を習得する」という目標があれば、「今週は基本文法を理解する」「明日は30分間コードを書く」といった具体的で小さな目標に分解します。

アメリカの心理学者ローレンス・スターリンによる研究では、小さな目標を達成するたびに脳内でドーパミンが放出され、これが次の行動への動機づけになることが示されています。この「小さな勝利の積み重ね」が、長期的な学習継続の鍵となるのです。

2. 「学習の儀式化」によるトリガー形成

人間の脳は習慣によって効率的に機能します。「学習の儀式化」とは、学習の前に特定の行動パターンを繰り返すことで、脳に学習モードへの切り替えを促す技術です。

例えば:

- 特定の音楽をかける

- お気に入りのハーブティーを入れる

- 学習専用のスペースに座る

- 深呼吸を5回行う

これらの行動を学習前に毎回行うことで、脳はその行動を「学習開始のトリガー」として認識するようになります。スタンフォード大学の行動デザイン研究所のデータによれば、このような儀式化によって学習への移行時間が平均40%短縮され、集中力も向上することが報告されています。

3. メンタル管理術としての「成長日記」活用法

学習の過程で「自分は進歩していない」と感じることは、モチベーション低下の大きな要因です。この認知バイアスを克服するための効果的な方法が「成長日記」です。

毎日または週に一度、以下の点を記録します:

- 今日学んだこと:具体的な知識や気づき

- 克服した困難:小さなものでも記録

- 感じた成長:技術的・精神的な変化

- 次回のチャレンジ:具体的な学習目標

ハーバード大学の研究では、学習進捗を視覚化することで、モチベーションが平均23%向上し、学習挫折防止に効果があることが示されています。成長日記は、自分の進歩を客観的に確認できる貴重なツールなのです。

4. 「知的コミュニティ」への参加

再学習モチベーションを維持する上で、同じ目標を持つ仲間の存在は大きな支えになります。オンラインフォーラム、勉強会、SNSグループなど、自分の学びに関連するコミュニティに参加することで得られるメリットは計り知れません。

コミュニティ参加のメリット:

- 互いに刺激し合える環境

- 困ったときのサポート体制

- 自分の知識をアウトプットする機会

- 多様な視点からの学び

イギリスのオープン大学の調査によれば、学習コミュニティに所属している学習者は、そうでない学習者と比較して学習継続率が67%高いという結果が出ています。「一人で学ぶ」から「共に学ぶ」へのシフトが、学習挫折防止に大きく貢献するのです。

5. 「報酬システム」の構築

脳科学の知見によれば、人間は報酬に敏感に反応する生き物です。自分自身に適切な報酬を設定することで、学習へのモチベーションを高めることができます。

効果的な報酬システムの例:

- 1週間の学習目標達成→お気に入りの映画鑑賞

- 1ヶ月継続→自分へのご褒美購入

- 資格試験合格→特別な旅行計画

重要なのは、報酬が学習の妨げにならないこと、そして自分にとって本当に価値のあるものを選ぶことです。適切な報酬設定は、ドーパミン回路を活性化させ、学習という行動自体に喜びを見出すようになるメンタル管理術の一つです。

これら5つの習慣化テクニックは、それぞれ単独でも効果がありますが、組み合わせることでさらに強力な再学習モチベーション維持システムとなります。自分のライフスタイルや性格に合わせて、取り入れやすいものから始めてみてください。学びの旅を継続することで、知識だけでなく、自己効力感や達成感という貴重な贈り物を手にすることができるでしょう。

知的好奇心を燃やし続ける自己対話法と学びの再定義

知的好奇心の源泉を探る自己対話

学び直しの過程では、「なぜ自分はこれを学びたいのか」という原点に立ち返る自己対話が不可欠です。知的好奇心が薄れ始めたとき、それは単なる「モチベーション低下」ではなく、自分の内なる学びの源泉との接続が弱まっているサインかもしれません。

ある50代の経営者は、プログラミングの学び直しに挫折しかけたとき、次のような自己対話を行ったといいます。

「私はなぜコードを書きたいのか?単に時代に取り残されたくないからか、それとも本当に創造したいものがあるのか?」

この問いかけにより、彼は「自社の課題を解決するツールを自ら作りたい」という本質的動機を再発見し、学習挫折防止につながったのです。

自己対話を効果的に行うには、以下の3つのステップが有効です:

- 感情の言語化:「今の学びにどんな感情を抱いているか」を言葉にする

- 原点回帰:「最初に惹かれた瞬間」を思い出す

- 未来志向の問い:「これを学んだ自分は何ができるようになるのか」を具体的にイメージする

この自己対話プロセスは、単なる精神論ではありません。神経科学研究によれば、内省的思考は前頭前皮質を活性化させ、目標達成のための神経回路を強化することが示されています。

学びの再定義:「達成」から「探究」へのパラダイムシフト

学び直しで挫折する大きな原因の一つは、学びを「達成するもの」と捉える固定的マインドセットにあります。特に社会的成功を収めてきた30〜50代の方々は、学びにおいても「効率」と「結果」を求めがちです。

しかし、持続可能な学びのためには、「探究そのものを楽しむ」というパラダイムシフトが必要です。スタンフォード大学の心理学者キャロル・ドゥエックの研究によれば、「成長マインドセット」を持つ学習者は挫折からより早く立ち直り、長期的な成功を収める傾向があります。

「学びは目的地ではなく旅そのものである」という視点を持つことで、再学習モチベーションは維持されやすくなります。

35歳でプログラミングを学び直した女性エンジニアは、次のように語っています:「最初は3ヶ月でマスターするという無理な目標を設定し、挫折しました。しかし『毎日15分でも、コードに触れる時間を持つ』という探究ベースの目標に切り替えたところ、1年後には自分のアプリをリリースできるまでになりました。」

知的好奇心を育む環境デザイン

効果的なメンタル管理術には、自分の内面だけでなく、学習環境のデザインも重要です。環境心理学の知見によれば、私たちの行動の40%以上は環境によって無意識に形作られています。

知的好奇心を育む環境づくりのポイント:

- 視覚的刺激:学びのテーマに関連した書籍やオブジェを目に入る場所に置く

- 時間的境界線:「学びの時間」を明確に区切り、その時間は他の活動から完全に切り離す

- 社会的接続:同じテーマを学ぶコミュニティに参加し、知的刺激を得る機会を作る

特に注目すべきは「アウトプット環境」の重要性です。学んだことを誰かに説明したり、実践したりする機会がない学びは定着しにくいことが、教育心理学の「テスト効果」研究から明らかになっています。

40代の医師が語るように:「医学の新領域を学び直すとき、同僚に『来週、このテーマで15分のミニレクチャーをする』と宣言することで、自分に適度なプレッシャーをかけています。このコミットメントが、私の学習挫折防止の最大の秘訣です。」

知的好奇心とロマンを大切にする大人の学びは、達成感だけでなく、探究の過程そのものに喜びを見出すことで持続します。自己対話を通じて内なる動機と繋がり、学びを再定義し、好奇心を育む環境をデザインすることで、学び直しの道のりはより豊かで実りあるものになるでしょう。

人生100年時代の学び直し – 長期的視点で挫折を乗り越える思考法

人生100年時代と言われる現代において、学び直しは単なる選択肢ではなく必須となりつつあります。しかし、長期にわたる学習の道のりでは、挫折の危険と常に隣り合わせです。このセクションでは、長期的な視点から学習挫折を防ぐメンタル管理術について掘り下げていきます。

人生の長期設計図における「学び」の位置づけ

日本の平均寿命は男性81.47歳、女性87.57歳(2022年厚生労働省発表)と世界有数の長寿国です。この長い人生において、一度の教育や一つのキャリアだけで完結させるのではなく、複数のキャリアステージを経験することが一般的になってきています。

学び直しを単なる「スキルアップ」ではなく、「人生の再設計」と捉え直すことで、再学習モチベーションの質が変わります。短期的な成果を求めるのではなく、5年後、10年後の自分の姿を具体的に思い描くことが重要です。

リクルートワークス研究所の調査によれば、45歳以上の転職・学び直し経験者の約68%が「新たな学びが人生の満足度を高めた」と回答しています。これは学びが単なるスキル獲得以上の意味を持つことを示唆しています。

「学習の複利効果」を理解する

投資の世界では「複利」の力が重視されますが、学びにも同様の効果があります。毎日わずか1%の成長を積み重ねると、1年後には37.8倍の成長になるという計算があります(1.01の365乗)。

学習挫折防止のためには、この複利効果を意識した小さな積み重ねの習慣化が効果的です。具体的には:

- 15分ルール:毎日最低15分は学習に充てる

- 週間振り返り:週に一度、学んだことを文章化する

- 月間マイルストーン:月に一度、達成度を確認する

これらの小さな習慣が、長期的には大きな差を生み出します。挫折しそうになったときは、「今日だけでも15分」という最小単位に立ち返ることで、学習の連続性を保つことができます。

「学びのコミュニティ」を構築する長期戦略

長期的な学習を支えるのは個人の意志だけではありません。同じ志を持つ仲間との繋がりが、再学習モチベーションを維持する重要な要素となります。

オンラインプラットフォーム「Coursera」の調査では、学習コミュニティに所属している学習者は、そうでない学習者と比較して修了率が約5倍高いというデータがあります。

メンタル管理術として効果的なのは、以下の3つのコミュニティ構築アプローチです:

| コミュニティタイプ | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| オンライン学習グループ | 場所を問わず参加可能 | 多様な視点、柔軟な時間管理 |

| メンター関係 | 経験者からの直接指導 | 具体的アドバイス、挫折防止 |

| 教え合いの場 | 学んだことを教える機会 | 理解の定着、新たな気づき |

「失敗」を「データ収集」に転換する思考法

学び直し過程での挫折を防ぐ最も強力なメンタル管理術は、失敗の捉え方を変えることです。シリコンバレーの起業文化では、失敗は「学びの機会」として称賛されることがあります。

失敗を「自分の価値の否定」ではなく「次の成功のためのデータ収集」と捉え直すことで、心理的負担を軽減できます。例えば、資格試験に落ちた場合、「自分には才能がない」と考えるのではなく、「どの分野の理解が不足していたか」という分析に時間を使うことで、次回の成功確率を高められます。

まとめ:学び直しは人生の贈り物

人生100年時代の学び直しは、単なる必要性を超えた「人生の贈り物」と捉えることができます。新たな知識やスキルの獲得は、私たちの視野を広げ、人生の可能性を拡大してくれます。

学習挫折防止のためのメンタル管理術は、短期的な技術ではなく、長期的な人生哲学として機能します。日々の小さな積み重ね、支え合うコミュニティ、そして失敗を学びに変える思考法—これらを実践することで、学びの道は常に開かれています。

知的好奇心とロマンを求める皆さんにとって、学び直しの旅は終わりのない冒険です。その道中で挫折を経験することは当然のことですが、それを乗り越えるメンタル管理術を身につけることで、学びはより豊かな人生への扉を開いてくれるでしょう。

ピックアップ記事

コメント