生物学的視点から見直す身体機能の基本メカニズム

私たちの体は、24時間365日、休むことなく驚くべき精密さで機能し続けています。しかし、多くの方はその仕組みを十分に理解しないまま、健康管理に取り組んでいるのではないでしょうか。生物学的知識を健康に活かすには、まず自分の体がどのように働いているのかを理解することが出発点となります。

生命を支える細胞の働き

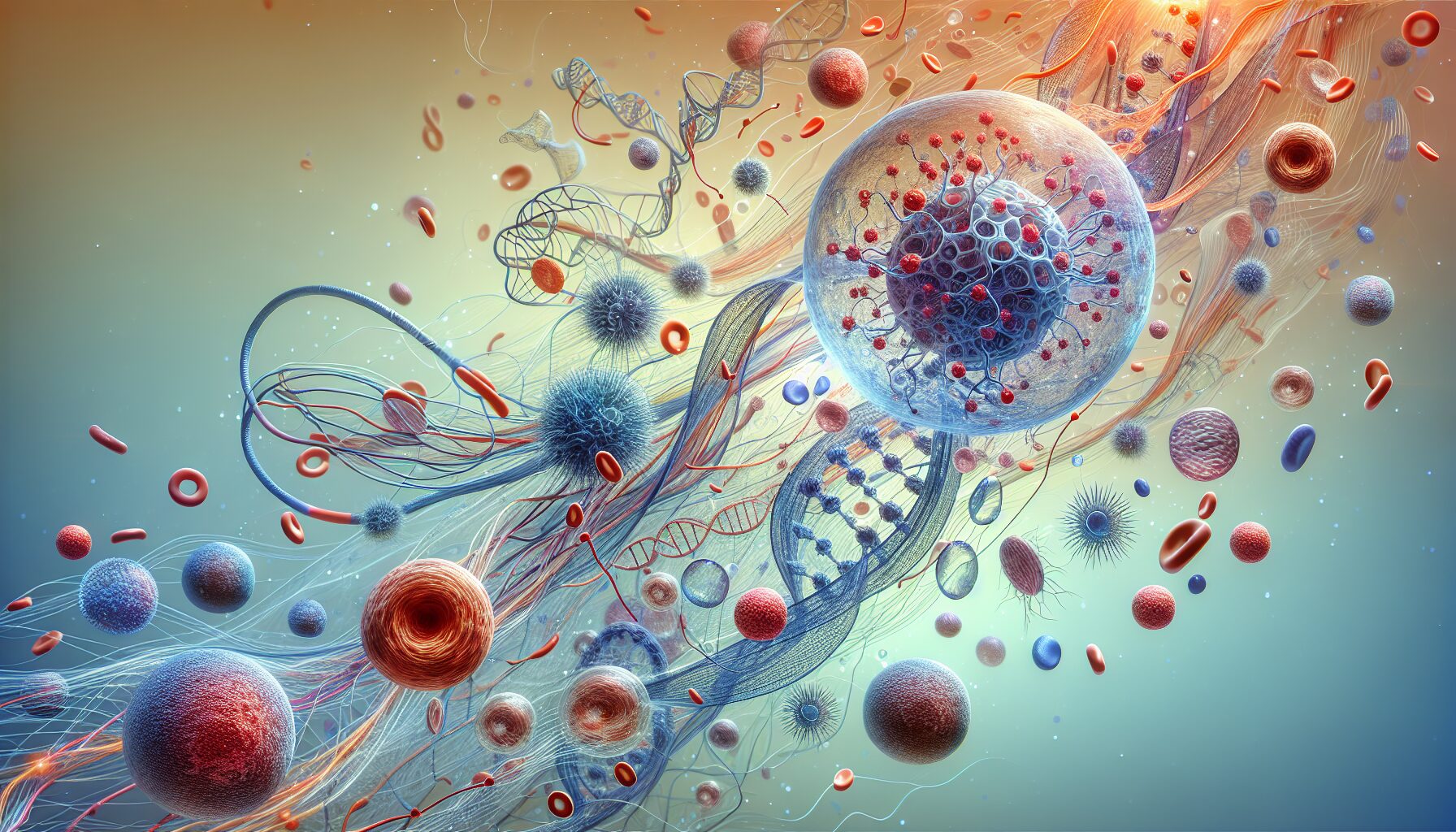

人体は約37兆個の細胞から構成されています。これらの細胞は、それぞれが小さな生命体のように独自の機能を持ちながら、互いに連携して私たちの生命活動を支えています。

細胞は「生物の構造的・機能的な基本単位」と定義されますが、その働きは実に多様です。例えば、筋肉細胞は収縮して体を動かし、神経細胞は電気信号を伝達し、免疫細胞は外敵から体を守ります。これら全ての細胞活動の基盤となるのが、ミトコンドリアというエネルギー工場です。

ミトコンドリアは細胞内で食物から得た栄養素を酸素と反応させ、ATP(アデノシン三リン酸)という形でエネルギーを生産します。この生物学的プロセスを理解することで、なぜ適切な栄養摂取と酸素供給(運動)が健康維持に重要なのかが見えてきます。

ホメオスタシス:体内環境の驚くべき調整力

私たちの体は、外部環境がどれほど変化しても、体内の状態を一定に保とうとする「ホメオスタシス(恒常性維持機能)」という特性を持っています。体温、血糖値、血圧、体液のpH値など、様々な要素が精密に制御されています。

例えば、体温調節のメカニズムを見てみましょう。暑い環境では、視床下部という脳の一部が温度センサーとして機能し、発汗や皮膚血管の拡張を促して熱を放出します。逆に寒い環境では、震えや代謝率の上昇によって熱を産生します。

このような生理学的健康法の理解は、日常生活での健康管理に直接応用できます。例えば、発熱時に無理に解熱剤に頼るのではなく、体が感染と戦うために温度を上げているというメカニズムを理解することで、より適切な対応が可能になります。

生体リズムと健康の密接な関係

私たちの体は、およそ24時間周期の「サーカディアンリズム(概日リズム)」に従って機能しています。この生物学的時計は、睡眠と覚醒のサイクル、ホルモン分泌、体温変動など、多くの生理機能を制御しています。

2017年のノーベル生理学・医学賞は、このサーカディアンリズムのメカニズムを解明した研究者たちに贈られました。その研究によると、体内時計の乱れは単なる睡眠障害だけでなく、代謝異常、免疫機能低下、さらには癌リスクの上昇にも関連しているとされています。

| 時間帯 | 活発化する生体機能 | 健康管理への応用 |

|---|---|---|

| 午前6-9時 | コルチゾール分泌(覚醒ホルモン) | 重要な活動や運動に適した時間 |

| 午後1-3時 | 消化機能が活発 | 主食を摂取するのに適した時間 |

| 午後10時-午前2時 | 細胞修復・成長ホルモン分泌 | 質の高い睡眠が重要 |

身体機能理解を深めることで、自分の体のリズムに合わせた生活習慣を構築できます。例えば、夜間のブルーライト暴露が体内時計を狂わせ、メラトニン(睡眠ホルモン)の分泌を抑制することが分かっています。この知識を活かせば、就寝前のスマートフォン使用を控えるという具体的な行動変容につながります。

生物学健康応用の視点から自分の体を見つめ直すと、健康管理の質が大きく変わります。単に「〜すべき」というルールに従うのではなく、「なぜそれが重要なのか」を理解することで、持続可能な健康習慣を築くことができるのです。

日常生活に潜む生理学的健康法の再発見

私たちの体は驚くべき精巧な生物学的システムであり、日々の生活の中で無意識に行っている行動の多くが実は深い生理学的意味を持っています。現代社会では科学技術の進歩により便利になった反面、本来持っている身体機能理解が希薄になり、自然な生物学的リズムから離れてしまっているケースが少なくありません。このセクションでは、日常に潜む生理学的健康法を再発見し、生物学健康応用の視点から見直してみましょう。

朝日を浴びる習慣の生理学的効果

朝、カーテンを開けて日光を浴びる単純な行為には、実は重要な生物学的意義があります。人間の体内時計(サーカディアンリズム)は、主に光によってリセットされます。研究によると、朝の太陽光に10〜15分間露出することで、セロトニンの分泌が促進され、夜間のメラトニン生成のタイミングが適切に調整されます。

2019年の睡眠医学誌に掲載された研究では、朝の光曝露が不足している人は、そうでない人と比較して睡眠障害のリスクが1.5倍高いことが示されています。特に現代人は室内で過ごす時間が長く、一日の光曝露量が100年前の人々の約1/5にまで減少しているというデータもあります。

実践ポイント:

- 起床後30分以内に自然光を浴びる

- 可能であれば朝食を窓際で取る

- 通勤・通学時に5分でも屋外で歩く時間を作る

咀嚼と消化の隠れた関係性

食事の際、ゆっくりと噛むことの重要性は多くの人が知っていますが、その生理学的健康法としての深い意味までは意外と理解されていません。咀嚼は単に食べ物を細かくするだけでなく、唾液アミラーゼという消化酵素の分泌を促進し、消化プロセスの第一段階を担っています。

一口あたり30回以上噛むことで、インスリンの分泌パターンが最適化され、血糖値の急上昇を防ぐことが複数の研究で確認されています。また、咀嚼回数と肥満には負の相関関係があり、よく噛む人ほどBMI値が低い傾向にあることが2020年の栄養学ジャーナルで報告されました。

人類の進化の過程では、食物を獲得するために多大なエネルギーを使い、そして食べる際には時間をかけて咀嚼していました。現代の「早食い」習慣は、この生物学的バランスを崩している一例です。

立つ・歩くという原初的運動の再評価

デスクワークが増えた現代社会では、座りっぱなしの生活が問題視されていますが、これは身体機能理解の観点から見ても非常に重要な課題です。人間の筋肉や骨格系は、立位や歩行を基本として進化してきました。

長時間の座位姿勢は、グルコース代謝の低下、筋肉の不活性化、さらには認知機能の低下にまで関連していることが明らかになっています。特に注目すべきは「NEAT(非運動性熱産生)」と呼ばれる、意識的な運動以外のエネルギー消費の重要性です。

オフィスワーカーを対象にした2018年の研究では、1時間ごとに5分間立って軽く動くだけで、インスリン感受性が16%向上し、午後のエネルギー低下が軽減されることが示されました。これは生物学健康応用の好例と言えるでしょう。

日常に取り入れるコツ:

- 電話会議中は立って話す

- エレベーターではなく階段を使う

- デスクで作業中も30分ごとに立ち上がる

- 「ウォーキングミーティング」を取り入れる

私たちの体は数百万年の進化の過程で形作られてきました。現代の生活様式に合わせるだけでなく、私たちの生物学的本質に立ち返り、身体の声に耳を傾けることが、真の健康への道筋かもしれません。生理学的健康法の再発見は、ハイテクな健康ガジェットよりも、時に効果的で持続可能な選択となり得るのです。

進化医学から学ぶ現代人の健康管理アプローチ

私たち現代人の身体は、数百万年にわたる進化の産物です。しかし、この「古い設計図」を持つ身体が、わずか数世代で激変した現代環境で生きることから、さまざまな健康課題が生じています。進化医学の視点から現代人の健康を見直すことで、より効果的な健康管理の方法が見えてきます。

進化と現代生活のミスマッチ

私たちの祖先は、食料が不安定で身体活動量が多い環境で進化してきました。エネルギーを効率的に蓄える能力は生存に不可欠でしたが、現代の食料豊富で身体活動の少ない環境では、この「倹約遺伝子」が肥満や生活習慣病の原因となっています。

このような進化と現代環境のミスマッチは、多くの健康問題の根底にあります。2019年の国際進化医学ジャーナルの研究によれば、現代人の主要な健康問題の約75%が、このミスマッチに関連していると報告されています。

進化医学から見た現代の健康課題:

- 炎症反応の過剰活性化(自己免疫疾患の増加)

- 代謝システムの混乱(糖尿病、肥満)

- 概日リズムの乱れ(睡眠障害、ホルモンバランスの崩れ)

- 腸内細菌叢の変化(免疫機能低下、精神健康への影響)

生物学的知識を活かした健康管理の実践例

進化医学の知見を日常に取り入れることで、より「身体機能理解」に基づいた健康管理が可能になります。具体的な実践例をいくつか紹介します。

1. 断続的断食(インターミッテントファスティング)

私たちの祖先は常に食べ物を摂取できたわけではありません。断食期間を意図的に設けることで、細胞の自己修復機能(オートファジー)が活性化されます。16時間の断食と8時間の食事時間を設ける「16:8法」は、最も取り入れやすい方法の一つです。

ハーバード大学の研究(2020年)では、週に3日の断続的断食を3ヶ月実践したグループで、インスリン感受性が34%向上し、炎症マーカーが18%減少したことが報告されています。

2. 自然光への定期的な露出

私たちの概日リズムは太陽光によって調整されるよう設計されています。朝の日光浴は、セロトニン生成を促進し、夜のメラトニン分泌を適切に調整します。

スタンフォード大学の睡眠研究所の調査(2018年)によると、朝の30分間の自然光露出が、夜間の睡眠の質を42%向上させ、入眠時間を平均22分短縮させたことが示されています。

3. 多様な植物性食品の摂取

狩猟採集時代の人間は、年間100種類以上の多様な植物を摂取していたと考えられています。現代人の腸内細菌の多様性低下は、免疫機能の低下と関連しています。

週に30種類以上の植物性食品(野菜、果物、ナッツ、種子、豆類、全粒穀物など)を摂取することで、腸内細菌の多様性を高め、「生理学的健康法」の基盤を強化できます。

生物学的知識を実生活に応用するための戦略

進化医学の知見を日常生活に取り入れるには、急激な変化よりも段階的なアプローチが効果的です。

実践のためのステップ:

- 自己観察の習慣化:食事、睡眠、活動、ストレスに対する身体の反応を記録する

- 小さな変化から始める:週に1日の断食、1日1食の植物性食品追加など

- 季節の変化に合わせた調整:人間の生理機能は季節によって変化する傾向がある

- コミュニティの活用:同じ目標を持つ仲間との共有が継続の鍵

進化医学の視点から「生物学健康応用」を考えることは、単なる健康トレンドではなく、私たちの身体の本質的な設計に合わせた生活を取り戻す試みです。現代の科学技術と古代の知恵を組み合わせることで、より持続可能で効果的な健康管理が可能になるのです。

生物学健康応用:科学的根拠に基づくセルフケア戦略

生物学とは、単なる学問分野ではなく、私たち自身の体を理解するための鍵です。私たちの体内では、毎秒無数の生化学反応が起こり、それらが私たちの健康状態を左右しています。この知識を活用することで、日常生活における健康管理を科学的根拠に基づいて行うことができます。

身体機能の生物学的理解:自己管理の基礎

私たちの体は驚くべき精密機械です。一つひとつの細胞が特定の役割を持ち、それらが協調して働くことで生命活動が維持されています。この「生物学健康応用」の視点から自分の体を見つめ直すと、健康維持のための行動がより意識的になります。

例えば、疲労感を感じるとき、それは単に「疲れた」という感覚ではなく、体内のATP(アデノシン三リン酸:細胞のエネルギー通貨とも呼ばれる物質)の消費と生産のバランスが崩れている状態と理解できます。この知識があれば、単に休むだけでなく、ATP生産を効率化するための栄養摂取や適切な運動を選択できるようになります。

ある40代の会社員は、生物学的知識を活かして自分の体調管理を改善した事例があります。彼は慢性的な疲労感に悩んでいましたが、ミトコンドリア(細胞内のエネルギー生産工場)の機能を高める食品を意識的に摂取し始めたところ、2か月後には明らかな改善が見られました。

生理学的メカニズムを活用した日常習慣の最適化

私たちの体内時計(サーカディアンリズム)は、ホルモン分泌から体温調節まで、様々な生理機能を制御しています。この「身体機能理解」を深めることで、日常生活のタイミングを最適化できます。

具体的な応用例を見てみましょう:

- 朝の光浴:朝日を浴びることでメラトニン(睡眠ホルモン)の分泌が抑制され、セロトニン(覚醒や気分を調整する神経伝達物質)の産生が促進されます。研究によれば、朝の15〜30分の光浴が夜の睡眠の質を約40%向上させるという結果も出ています。

- 食事のタイミング:インスリン感受性は日内変動があり、一般的に朝が最も高く夜に向けて低下します。同じ食事でも、夜に摂取すると血糖値の上昇が約20%高くなるというデータもあります。

- 運動効果の時間依存性:筋トレは夕方(16〜18時)に行うと筋力増強効果が最大化され、有酸素運動は朝に行うと脂肪燃焼効率が約10%向上するという研究結果があります。

科学的根拠に基づく「生理学的健康法」の実践

健康情報は玉石混交です。しかし、生物学的知識を持っていれば、科学的根拠のある健康法を見分けることができます。

例えば、断続的断食(インターミッテントファスティング)は、単なるダイエット法ではなく、オートファジー(細胞の自己浄化機構)を活性化させる方法として注目されています。2016年に大隅良典博士がオートファジーの研究でノーベル生理学・医学賞を受賞したことからも、その重要性がわかります。

実際に、16時間の断食と8時間の食事時間を設けるプロトコルを3か月間実践した30代女性は、体重減少だけでなく、血中の炎症マーカーが25%減少し、認知機能テストのスコアが向上したという事例もあります。

また、マインドフルネス瞑想は、単なるリラクゼーション法ではなく、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌を抑制し、副交感神経系を活性化させる効果があります。8週間のマインドフルネス瞑想プログラムを実施したグループでは、慢性的なストレスに関連する遺伝子発現パターンが変化したという研究結果もあります。

私たちの体は、生物学的な法則に従って機能しています。これらの法則を理解し、日常生活に「生物学健康応用」の視点を取り入れることで、より効果的なセルフケアが可能になります。科学的根拠に基づいた健康管理は、短期的な効果だけでなく、長期的な健康寿命の延伸にもつながるのです。

持続可能な健康習慣を構築するための生物学的思考法

私たちの体は驚くべき生物学的システムであり、そのメカニズムを理解することは、単なる知識の蓄積ではなく、実践的な健康管理の基盤となります。持続可能な健康習慣を構築するためには、生物学的な視点からアプローチすることが重要です。このセクションでは、日常生活に応用できる「生物学的思考法」を探ります。

生物学的リズムに合わせた生活設計

私たちの体は、約24時間周期の「サーカディアンリズム」という生物学的な時計に支配されています。このリズムは睡眠-覚醒サイクル、ホルモン分泌、体温調節など、多くの生理機能を制御しています。

研究によれば、このリズムに逆らった生活を続けると、代謝障害やメンタルヘルスの問題が生じやすくなります。例えば、2019年のJournal of Clinical Endocrinology & Metabolismの研究では、不規則な睡眠パターンを持つ人は、血糖値の乱れや心臓病リスクが25%以上高まることが示されています。

持続可能な健康習慣のためには:

- 一貫した就寝・起床時間を維持する

- 朝日を浴びて体内時計をリセットする

- 夜間のブルーライト露出を最小限に抑える

- 食事時間を一定に保つ(時間制限食)

これらの習慣は、単なるライフスタイルの選択ではなく、私たちの「生物学的健康応用」の実践です。

身体機能理解に基づく運動アプローチ

運動は健康の基本ですが、その効果を最大化するには、筋肉や骨格の生物学的メカニズムを理解することが重要です。

筋肉は「使わなければ失う」という原則に従います。サルコペニア(加齢による筋肉量減少)は40代から始まり、毎年約1%の筋肉量が減少すると言われています。しかし、適切な負荷をかけることで、80代でも筋肉の成長と強化が可能です。

持続可能な運動習慣のためには:

- 複合運動(複数の関節や筋群を使う動き)を優先する

- 適度な強度と頻度を保つ(週3-4回、20-30分でも効果的)

- 回復の重要性を認識する(筋肉の修復と成長は休息時に起こる)

- 年齢に応じた運動強度の調整を行う

これは単なるフィットネスプログラムではなく、「身体機能理解」に基づいた生物学的アプローチです。

ストレス応答の生理学を活用する

ストレスは現代社会の避けられない要素ですが、その生物学的メカニズムを理解することで、ネガティブな影響を軽減できます。

ストレス時に分泌されるコルチゾールやアドレナリンは、短期的には有益ですが、慢性的に高いレベルが続くと、免疫機能の低下や認知機能の悪化を招きます。

「生理学的健康法」としてのストレス管理には:

- 意識的な呼吸法:副交感神経を活性化し、ストレスホルモンの分泌を抑制

- マインドフルネス瞑想:扁桃体(恐怖や不安を処理する脳領域)の活動を調整

- 自然環境での時間:コルチゾールレベルを平均15%低下させる効果

これらの実践は、ストレス応答システムの生物学的理解に基づいています。

まとめ:生物学を日常に取り入れる

持続可能な健康習慣の構築は、一時的な流行ダイエットや極端な運動プログラムではなく、自分の体の生物学的な仕組みを理解し、それに調和した生活を送ることから始まります。

私たちの体は何百万年もの進化の産物であり、その生物学的な知恵に耳を傾けることが、真の健康への近道です。サーカディアンリズムに合わせた生活、身体機能を理解した運動、ストレス応答の生理学的知識—これらはすべて、科学的根拠に基づいた「生物学的健康応用」のアプローチです。

健康とは単なる病気の不在ではなく、身体的・精神的・社会的に充実した状態です。生物学的知識を再学習し、日常に取り入れることで、より豊かで持続可能な健康生活を実現できるでしょう。あなたの体は最高の教科書です。その声に耳を傾け、生物学の知恵を健康という芸術に変換してください。

ピックアップ記事

コメント