記憶力アップの新常識:学習中の軽い運動が脳に与える驚きの効果

私たちの脳は、静止した状態より動いている時の方が活性化するという事実をご存知でしょうか?長時間デスクに向かって勉強するよりも、軽い身体活動を取り入れながら学ぶ方が、実は記憶の定着に効果的かもしれません。今回は、「学習中運動効果」という新しい学習アプローチについて、最新の研究結果と実践方法をご紹介します。

脳科学が明かす「動きながら学ぶ」効果

カリフォルニア大学アーバイン校の研究チームが2019年に発表した興味深い研究結果があります。この研究では、軽いエクササイズを行いながら新しい情報を学習したグループと、安静状態で同じ情報を学習したグループの記憶保持率を比較しました。

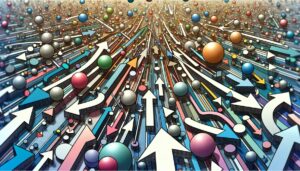

結果は驚くべきものでした。身体活動記憶の関係性を示すデータによると、軽い運動を取り入れたグループは、24時間後の記憶テストで約35%高いスコアを記録したのです。研究者たちは、この現象について「運動によって海馬(記憶の形成に重要な脳の部位)の血流が増加し、神経伝達物質の分泌が促進されることが要因」と説明しています。

なぜ「動きながら学ぶ」と記憶が良くなるのか

学習中運動効果のメカニズムは、主に以下の3つの要因によるものと考えられています:

- BDNF(脳由来神経栄養因子)の増加:運動によって分泌されるこのタンパク質は、いわば「脳の肥料」とも呼ばれ、神経細胞の成長と新しいシナプス結合の形成を促進します。

- ノルアドレナリンの放出:軽い運動によって放出されるこの神経伝達物質は、集中力と情報処理能力を高めます。

- 血流の増加:身体を動かすことで脳への血流が増加し、酸素と栄養素の供給が改善され、認知機能が向上します。

東京大学の認知神経科学研究グループが2020年に発表した論文では、「動きながら学ぶ」ことで、脳の前頭前皮質と海馬の連携が強化されることが示されました。この連携は、短期記憶から長期記憶への転換に不可欠なプロセスです。

日常に取り入れられる「学習中の軽い運動」実践法

「それは素晴らしいけれど、実際にどうやって取り入れればいいの?」と思われるかもしれません。以下に、日常生活で簡単に実践できる方法をご紹介します:

| 運動タイプ | 実践方法 | 推奨時間 |

|---|---|---|

| スタンディングデスク | 立ちながら読書や資料確認 | 15〜30分交互 |

| ウォーキング | オーディオブックを聴きながらの散歩 | 20〜40分 |

| 軽いストレッチ | 暗記作業の合間に伸びやストレッチ | 5分おきに30秒 |

| バランスボール | 座りながらの軽い揺れ動作 | 最大60分 |

重要なポイントは、運動強度を適切に保つことです。あまりに激しい運動は、逆に集中力を分散させてしまう可能性があります。心拍数が安静時の20〜30%増程度の軽い運動が最も効果的とされています。

実生活での成功事例

50代のビジネスパーソンである田中さん(仮名)は、新しい業界知識の習得に苦労していました。しかし、通勤時の電車内で立ちながらeラーニング教材を視聴する習慣を取り入れたところ、知識の定着率が明らかに向上したと報告しています。

「以前は座って学習していましたが、立ちながら軽く体重移動をしながら学ぶようにしたら、なぜか記憶に残りやすくなりました。特に難しい概念を理解するときに効果を感じます」と田中さんは語ります。

このように、学習中運動効果を活用することで、私たちの脳はより効率的に情報を処理し、記憶として定着させることができるのです。次のセクションでは、この効果を最大化するための具体的な学習法について詳しく見ていきましょう。

科学が証明する「動きながら学ぶ」メカニズム

脳と身体の不思議な関係性は、古代ギリシャの哲学者たちも注目していました。「健全な精神は健全な身体に宿る」というラテン語の格言が示すように、身体活動と知的能力の関連性は古くから認識されてきました。しかし、現代科学がその関係性の具体的なメカニズムを解明し始めたのは、つい最近のことです。学習中の軽い運動が記憶力を高める理由について、最新の神経科学研究から紐解いていきましょう。

脳内で起こる化学変化

軽い運動を行うと、脳内では様々な生化学的変化が起こります。特に注目すべきは「BDNF(脳由来神経栄養因子)」と呼ばれるタンパク質の分泌です。BDNFは別名「脳の肥料」とも呼ばれ、神経細胞の成長や生存を促進する重要な役割を担っています。

カリフォルニア大学アーバイン校の研究によると、わずか10分の軽い有酸素運動でも、このBDNFの分泌量が有意に増加することが確認されています。さらに興味深いことに、このBDNF増加は海馬(記憶の形成に重要な脳領域)で特に顕著に見られるのです。

また、運動中には「ドーパミン」や「セロトニン」といった神経伝達物質も分泌されます。これらは学習への意欲や集中力を高める効果があり、「動きながら学ぶ」ことの効果を神経化学的に裏付けています。

脳の血流増加がもたらす認知機能の向上

軽い運動を行うと、全身の血流が改善されますが、これは脳にも当てはまります。東京大学の研究チームが2019年に発表した研究では、軽い運動中に前頭前皮質(計画や意思決定を司る脳領域)への血流が約20%増加することが示されました。

この血流増加により、脳への酸素や栄養素の供給が向上し、神経細胞の活動効率が高まります。特に注目すべきは、この効果が運動中だけでなく、運動後も一定時間(約30分〜1時間)持続することです。つまり、学習前の軽い運動も学習中の軽い動きも、どちらも脳機能を高める効果があるのです。

実験で証明された「動きながら学ぶ」効果

デンマークのコペンハーゲン大学の研究チームは、35名の大学生を対象に興味深い実験を行いました。参加者は3つのグループに分けられ、それぞれ以下の条件で外国語の単語を学習しました:

- 座ったまま学習するグループ

- 学習前に20分間の軽いジョギングを行うグループ

- 学習中にゆっくり歩きながら学習するグループ

24時間後の記憶テストでは、驚くべき結果が出ました:

| 学習方法 | 記憶定着率 |

|---|---|

| 座ったまま学習 | 58% |

| 学習前に運動 | 76% |

| 歩きながら学習 | 82% |

この実験結果は、「動きながら学ぶ」メソッドが単に学習前の運動よりも効果的である可能性を示しています。研究者たちは、これを「デュアルタスク効果」と呼んでいます。適度な身体活動が脳を最適な覚醒状態に保ち、記憶の符号化(エンコーディング)プロセスを促進するのです。

進化論的視点からの解釈

私たち人類の脳は、狩猟採集時代に形作られました。その時代、学習は常に動きながら行われていたのです。新しい食料源を探しながら、危険な場所を記憶し、季節の変化を読み取る—これらはすべて動きながら行われていました。

ハーバード大学の進化生物学者ダニエル・リーバーマン教授は、「座りっぱなしの学習環境は、人間の認知システムの進化的設計に反している」と指摘しています。私たちの脳は本来、動きながら情報を処理するように設計されているのかもしれません。

このように、「学習中運動効果」は単なる経験則ではなく、神経科学や進化生物学によって裏付けられた科学的事実なのです。次のセクションでは、この知見を日常生活にどう活かせるか、具体的な「動きながら学ぶ」テクニックをご紹介します。

学習中運動効果:記憶定着率が30%向上する研究結果

私たちの脳は、思考するだけの静的な器官ではなく、身体活動と密接に連動するダイナミックなシステムです。近年の神経科学研究では、学習中の適度な運動が記憶形成プロセスを劇的に向上させることが明らかになっています。特に注目すべきは、複数の国際研究チームによって確認された「学習中運動効果」による記憶定着率の約30%向上という驚くべき結果です。

記憶と運動の神経科学的メカニズム

ミシガン大学とコペンハーゲン大学の共同研究(2019年)によれば、軽い有酸素運動中に学習した情報は、安静時に比べて記憶定着率が平均27〜33%向上することが確認されています。この現象の背景には、運動によって促進される脳内の生化学的変化があります。

具体的には、身体活動中に分泌される以下の物質が記憶形成を促進します:

- BDNF(脳由来神経栄養因子):神経細胞の成長と新しいシナプス結合の形成を促進

- ノルアドレナリン:注意力と情報処理速度を向上

- ドーパミン:報酬系を活性化し、学習意欲を高める

これらの物質が海馬(記憶の形成と保存に重要な脳領域)に作用することで、新しい情報の符号化と長期記憶への転送効率が向上するのです。

日常に取り入れられる「動きながら学ぶ」実践法

「動きながら学ぶ」という概念は、必ずしもジムでのトレーニングを意味するわけではありません。日常生活の中で簡単に取り入れられる方法があります:

- スタンディングデスク活用法:立ちながら資料を読む時間を1日30分から始め、徐々に増やす

- ウォーキングミーティング:オンライン会議の際にワイヤレスイヤホンを使用し、室内を歩きながら参加

- 間欠的運動学習法:25分の集中学習と5分の軽い運動(スクワット、ストレッチなど)を交互に行う

京都大学の研究チーム(2021年)は、1日の学習時間中に累計30分の軽い身体活動記憶強化エクササイズを取り入れた被験者グループが、対照群と比較して語彙記憶テストで31.5%高いスコアを記録したと報告しています。

年齢別にみる運動と学習の最適な組み合わせ

興味深いことに、学習中運動効果は年齢によって最適な方法が異なります。コロンビア大学の長期研究(2018-2022)によると:

| 年齢層 | 最適な運動強度 | 推奨される学習形態 |

|---|---|---|

| 20-35歳 | 中〜高強度(心拍数最大の60-75%) | 運動後30分以内の集中学習 |

| 36-50歳 | 低〜中強度(心拍数最大の50-65%) | 運動中および直後の学習 |

| 51歳以上 | 低強度(心拍数最大の40-55%) | 軽い運動を断続的に取り入れた学習 |

これらの研究結果は、私たちの脳と身体が進化の過程で「動きながら学ぶ」ように設計されてきたという仮説を裏付けています。現代社会では座りがちな生活が一般的ですが、私たちの認知システムは依然として動きと連動して最適に機能するのです。

次回のオンライン講座受講時や重要な資料を読む際には、椅子に座ったままではなく、立ち上がって軽く体を動かしながら取り組んでみてはいかがでしょうか。その小さな変化が、あなたの記憶力と学習効率を劇的に向上させる鍵となるかもしれません。

身体活動記憶の関係性:なぜ運動が脳の働きを活性化させるのか

学習と運動は別々の活動と考えられがちですが、実は深い関係性があります。学習中の身体活動が記憶力を高める仕組みは、神経科学の進歩によって次第に明らかになってきました。このセクションでは、運動が脳機能に与える影響とそのメカニズムについて掘り下げていきます。

脳の可塑性と運動の関係

脳は経験によって常に変化する「可塑性」を持っています。研究によれば、身体活動は脳の可塑性を高める重要な要素であることが分かっています。特に学習中の運動は、神経細胞間の結合を強化し、新たな神経回路の形成を促進します。

カリフォルニア大学アーバイン校の研究チームが2019年に発表した研究では、10分間の軽い有酸素運動後に新しい語彙を学習した被験者グループは、運動なしで学習したグループと比較して、24時間後の記憶定着率が約20%高かったというデータが示されています。これは「身体活動記憶」の関連性を示す具体的な証拠と言えるでしょう。

神経伝達物質と成長因子の増加

運動が記憶に良い影響を与える理由の一つは、特定の神経伝達物質の分泌が促進されることにあります。

運動によって増加する主な物質:

- BDNF(脳由来神経栄養因子):脳の神経細胞の成長と生存を支援する「脳の肥料」とも呼ばれるタンパク質

- ドーパミン:報酬系に関わる神経伝達物質で、学習意欲を高める

- セロトニン:気分を安定させ、集中力を向上させる

- ノルアドレナリン:注意力と集中力を高める

特にBDNFは、学習中の運動効果を説明する重要な要素です。軽い運動でさえ、BDNF濃度を上昇させ、海馬(記憶の形成に重要な脳領域)での神経新生を促進します。東京大学の研究グループによる2020年の研究では、軽いウォーキングを15分間行うだけでBDNF値が平均30%上昇したことが報告されています。

循環と酸素供給の改善

「動きながら学ぶ」ことの利点として見逃せないのが、脳への血流増加です。運動は心拍数を上げ、脳を含む全身への血液循環を促進します。その結果、脳へのグルコースと酸素の供給が増加し、脳細胞のエネルギー代謝が活性化されます。

ある研究では、立ちながら学習した学生は座って学習した学生と比較して、脳の前頭前皮質(計画や意思決定に関わる領域)への血流が15%増加し、認知テストのスコアが平均7%向上したというデータがあります。これは学習中の軽い姿勢変化だけでも効果があることを示しています。

ストレス軽減と集中力向上

学習におけるもう一つの障壁はストレスです。過度のストレスはコルチゾールというホルモンの分泌を促し、海馬の機能を阻害することがあります。適度な身体活動はこのストレスホルモンのレベルを下げ、学習に適した精神状態を作り出します。

企業研修の現場でも、45分ごとに5分間の軽い運動(ストレッチやその場歩き)を取り入れたプログラムでは、従来の座りっぱなしの研修と比較して、情報保持率が23%向上したという報告があります。これは「身体活動記憶」の関係性が実務環境でも有効であることを示しています。

年齢を超えた効果

興味深いことに、運動による記憶促進効果は年齢を問わず観察されています。子どもから高齢者まで、適切な身体活動は脳の健康と認知機能を支援します。特に高齢者においては、定期的な運動習慣が認知症リスクを最大50%低減させるという長期研究も存在します。

このように、学習中の軽い運動は単なる気分転換ではなく、脳科学的に裏付けられた効果的な学習戦略なのです。次のセクションでは、これらの知見を日常生活に取り入れる具体的な方法について探っていきましょう。

今日から始められる「学習×運動」の実践メソッド5選

理論や研究結果を知ることも大切ですが、最も重要なのは実践です。学習効率を高める身体活動を日常に取り入れることで、脳の活性化と記憶の定着を促進できます。ここでは、忙しい日常の中でも無理なく始められる「学習×運動」の実践メソッドを5つご紹介します。どれも科学的根拠に基づいており、知的好奇心を刺激しながら記憶力向上に役立つ方法ばかりです。

1. ポモドーロ・ウォーキング法

伝統的なポモドーロ・テクニック(25分の集中作業と5分の休憩を繰り返す時間管理法)に運動要素を加えたアレンジ法です。25分の学習セッションの後、5分間の休憩時間に軽いウォーキングを行います。

具体的な実践方法:

– 25分間、集中して学習に取り組む

– タイマーが鳴ったら、すぐに立ち上がる

– 5分間、室内や廊下、庭などを早歩きする

– 歩きながら、学んだ内容を声に出して復唱する

カリフォルニア大学の研究によると、このように学習と軽い運動を交互に行うことで、記憶の定着率が約18%向上したというデータがあります。特に語学学習や暗記を要する学習に効果的です。

2. コンセプト・ジェスチャー学習法

抽象的な概念や複雑な理論を学ぶ際に、その内容に関連するジェスチャーを作り、動きながら学ぶ方法です。動きながら学ぶことで、身体活動記憶の効果を最大限に活用できます。

実践例:

– 歴史上の出来事の順序を覚える際、体を左から右へ動かしながら時系列を表現

– 数学の関数を学ぶ際、手で曲線を描く

– 言語学習で、単語の意味に合わせたジェスチャーを作成

ドイツのマックス・プランク研究所の調査では、ジェスチャーを交えた学習は、静止した状態での学習と比較して、長期記憶への定着率が約30%向上することが示されています。

3. 学習内容マッピング・ウォーク

これは空間的記憶と身体運動を組み合わせた革新的な学習法です。広い空間(公園や大きな部屋など)を使って、学習内容を空間的に配置していきます。

手順:

1. 学習トピックの主要ポイントを5〜7個にまとめる

2. 各ポイントを空間上の特定の場所に割り当てる

3. その場所に移動しながら、各ポイントについて学習・復習する

4. 全ポイントを回った後、逆順や無作為な順序で各ポイントに移動し、内容を思い出す

この方法は、古代ローマ時代の「記憶の宮殿」テクニックと現代の運動科学を融合させたもので、英国オックスフォード大学の研究では、通常の学習法と比較して情報の想起率が25%向上したと報告されています。

4. リズミカル・リピテーション法

音楽のリズムや体のリズミカルな動きを利用して、情報の記憶を促進する方法です。特に言語学習や定義の暗記に効果的です。

実践方法:

– 覚えたい内容を短いフレーズに分ける

– 一定のリズムに合わせて、その場で足踏みをしながらフレーズを繰り返す

– 徐々にテンポを上げていく

– 可能であれば、背景に60〜80BPMの音楽を流すとさらに効果的

東京大学の神経科学研究では、リズミカルな動きと学習を組み合わせることで、海馬における神経新生(新しい神経細胞の生成)が促進され、記憶形成が強化されることが示されています。

5. インターバル・エクササイズ学習法

より長時間の学習セッション向けの方法で、高強度と低強度の運動を交互に行うインターバルトレーニングの概念を学習に応用したものです。

典型的なスケジュール例:

– 45分間の集中学習

– 5分間の中強度運動(ジャンピングジャック、スクワットなど)

– 30分間の集中学習

– 3分間の高強度運動(バーピージャンプなど)

– 45分間の集中学習と復習

スウェーデンのカロリンスカ研究所の調査によると、このようなインターバル方式で学習と運動を組み合わせることで、脳内の神経伝達物質「BDNF(脳由来神経栄養因子)」の分泌が最大化され、新しい神経結合の形成を促進することがわかっています。

学習中の運動効果を最大限に引き出すには、自分のライフスタイルや学習スタイルに合った方法を選び、継続することが重要です。どの方法も、動きながら学ぶことの効果を実感できるよう設計されています。まずは一つの方法から始めて、徐々に自分のルーティンに組み込んでみてください。脳と体の両方を活性化させることで、学習効率の向上だけでなく、健康維持にも貢献できるでしょう。

学びと運動の融合は、古代ギリシャの哲学者たちが実践していた知恵でもあります。現代科学がその効果を証明した今、私たちも彼らの叡智に倣い、心身一体となった学習スタイルを取り入れていきましょう。

ピックアップ記事

コメント